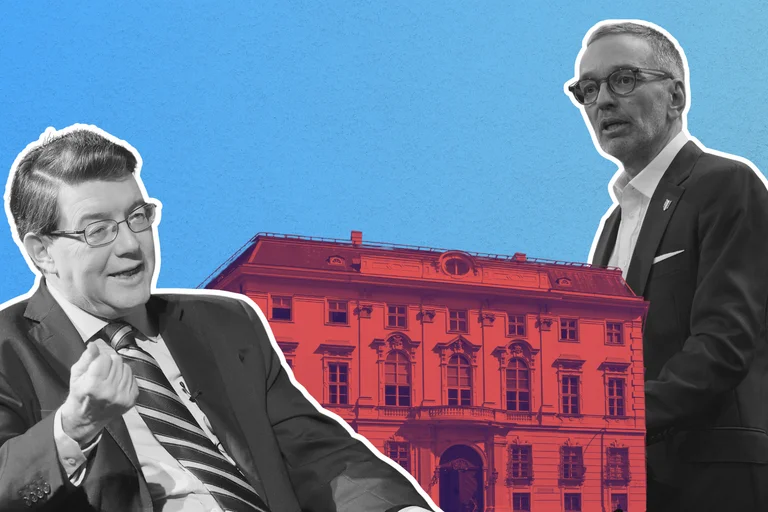

Wenn Historiker politische Urteile fällen, dann sprechen sie in der Regel über mehr als nur Personen. Ihre Einschätzungen verweisen auf Ordnungsvorstellungen, politische Selbstverständlichkeiten und darauf, was sie noch für gestaltbar halten oder bereits als verloren betrachten. Als der FREILICH-Autor und Geschichtsprofessor Lothar Höbelt Herbert Kickl jüngst als das „beste Pferd der Linken“ bezeichnete, war dies daher weniger ein pointiertes Bonmot als ein Hinweis auf eine tiefere Differenz im politischen Zugriff.

Höbelt ist dabei kein Außenstehender. Er kennt das freiheitliche Milieu, seine Geschichte, seine Brüche und seine wiederkehrenden Versuchungen. Gerade deshalb entfaltet seine Kritik Gewicht. Laut Höbelt ist Kickl zweifellos intellektuell satisfaktionsfähig, politisch jedoch unberechenbar, strategisch schwer nachvollziehbar und von einer auffälligen Fixierung auf Ministerien – insbesondere auf das Innenressort – geleitet. Diese Haltung habe Koalitionen verhindert und damit letztlich den politischen Gegner gestärkt. In dieser Lesart erscheint Kickl weniger als Machtoption der Rechten, sondern vielmehr als ihr größtes Hindernis.

Diese Einschätzung setzt jedoch voraus, dass Politik weiterhin nach den vertrauten Regeln der alten Republik funktioniert, dass Koalitionsfähigkeit der zentrale Maßstab politischer Vernunft bleibt und Regierungsbeteiligung grundsätzlich als Fortschritt gilt. Genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche Differenz. Denn Herbert Kickl bewegt sich erkennbar außerhalb dieses Deutungsrahmens. Was Höbelt als Abweichung von der Norm liest, könnte ebenso als Hinweis darauf verstanden werden, dass diese Norm selbst an Bindekraft verloren hat.

So treffen hier weniger zwei persönliche Einschätzungen aufeinander als zwei politische Zeithorizonte. Der eine ist geprägt von der Erfahrung einer Ordnung, in der Integration, Ausgleich und Koalition tragfähige Kategorien waren. Der andere operiert bereits im Bewusstsein ihres schrittweisen Verschwindens.

Machtrausch oder notwendige Substanz?

Vor diesem Hintergrund erhält auch Höbelts Vorwurf gegenüber dem Beharren auf dem Innenministerium eine andere Färbung. Aus seiner Perspektive wirkt dieses Festhalten wie der Ausdruck persönlicher Machtgier oder taktischer Verbohrtheit, die politische Kompromisse unmöglich macht. Doch diese Deutung übersieht den qualitativen Unterschied zwischen Posten- und Substanzpolitik.

Für die heutige FPÖ ist das Innenministerium kein symbolischer Preis, sondern der institutionelle Kern jener Politikfelder, auf denen ihre politische Identität beruht: Migration, Remigration, innere Sicherheit und staatliche Durchsetzungsfähigkeit. Ohne Zugriff auf diesen Apparat bliebe jede Regierungsbeteiligung zwangsläufig begrenzt. Selbst mit dem Kanzleramt liefe die Partei Gefahr, in die Rolle eines Juniorpartners zu geraten, der Verantwortung trägt, ohne tatsächlich gestalten zu können – eingeschlossen in eine administrative Struktur, die tiefgreifende Veränderungen systematisch abfedert.

Die freiheitliche Geschichte liefert hierfür reichlich Anschauungsmaterial. Koalitionen, ob unter Schüssel oder später unter Kurz, endeten wiederholt damit, dass die FPÖ mobilisierte, Räume öffnete – und schließlich fallen gelassen wurde, sobald sie ihren Zweck erfüllt hatte. Ibiza war weniger ein Betriebsunfall als die Zuspitzung eines strukturellen Ungleichgewichts. Vor diesem Hintergrund erscheint Kickls Beharren auf das Innenministerium weniger als Machtrausch, sondern vielmehr als Versuch, aus diesen Erfahrungen Konsequenzen zu ziehen. Ganz zu schweigen davon, dass das Innenministerium der entscheidende Hebel ist, um die Wahlversprechen der FPÖ zu den Themen Innere Sicherheit und Migration umzusetzen.

Der „Volkskanzler“ und die Erosion des Systems

Höbelts Unverständnis gegenüber Kickls politischem Stil speist sich aus einer klassischen Vorstellung politischer Vernunft: moderierend, kalkulierend und auf Koalitionsfähigkeit bedacht. Diese Form der Vernunft setzt jedoch ein System voraus, das noch integrierend wirkt. Gerade diese Integrationskraft ist in den vergangenen Jahren jedoch sichtbar erodiert.

Kickl reagiert somit auf eine Repräsentationslücke, die sich über längere Zeit aufgebaut hat. Seine Selbstbeschreibung als „Volkskanzler“ ist dabei weniger eine zufällige Provokation als eine bewusste Rückbindung an ein Bedürfnis, das von der postpolitischen Verwaltungsherrschaft der Altparteien kaum noch adressiert wird: das Bedürfnis nach Identifikation. Der Begriff ist zwar historisch belastet, seine Wirksamkeit entfaltet er jedoch nicht aus der Geschichte, sondern aus der Gegenwart – aus dem Gefühl vieler Menschen, politisch entkoppelt und kulturell entwertet zu sein.

Während ÖVP und SPÖ Politik zunehmend als technokratische Verwaltung begreifen, rückt Kickl die Frage nach dem „Was“ wieder ins Zentrum: nach Identität, nach Zugehörigkeit und nach dem Erhalt nationaler Substanz. „Festung Österreich“ ist in diesem Sinne weniger eine Verwaltungsformel als ein symbolischer Gegenentwurf zur grenzenlosen Austauschbarkeit. Was aus historischer Perspektive irrational wirken mag, erscheint Wählern, die Entfremdung als Alltagserfahrung kennen, durchaus folgerichtig.

Souveränität beginnt zu Hause

Ähnlich verhält es sich mit Höbelts Verweis auf die europäische Ebene als eigentlichen Ort politischer Durchsetzung. Diese Sichtweise entspricht einer weitverbreiteten Annahme konservativer Eliten, die den Nationalstaat bereits innerlich verabschiedet haben. Sie unterschätzt jedoch, dass politische Legitimität nicht supranational erzeugt wird, sondern aus konkreten Gemeinschaften erwächst.

Die freiheitliche Europapolitik setzt daher weniger auf Anpassung an Brüssel als auf die Vernetzung souveräner Nationalstaaten. Die Fraktion „Patriots for Europe“ steht exemplarisch für dieses Denken: nicht als föderalistisches Reformprojekt, sondern als Zusammenschluss autonomer Akteure. Europa fungiert hier nicht als Hebel, sondern als Verstärker. Ohne nationale Durchsetzungskraft bleibt jede europäische Ambition wirkungslos.

Zudem: Höbelts Bild der Universitäten als „Krokodilsteich“ ist treffend. Es beschreibt einen Raum, in dem linksliberale Hegemonie zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Gleichzeitig bleibt die Metapher unvollständig, wenn bei der Beschreibung stehen geblieben wird. Der akademische Raum ist nämlich nicht nur gefährlich, sondern auch strukturell abgesichert.

Die freiheitliche Antwort liegt daher weniger in der Anpassung als im Aufbau paralleler Strukturen: Gegenöffentlichkeit, Vorfeldarbeit und langfristige Kaderbildung. Wer in diesem System überleben will, darf nicht versuchen, ein besseres Krokodil zu sein. Er muss die Bedingungen verändern, unter denen der Teich überhaupt existiert.

Am Ende offenbart sich die eigentliche Differenz: Höbelt misst politischen Erfolg primär an Regierungsbeteiligung, Kickl an realer Wirksamkeit. Ersterer denkt taktisch, Letzterer strategisch. Herbert Kickl ist somit nicht das „beste Pferd der Linken“, sondern ein Katalysator, der die Brandmauer als das entlarvt, was sie ist: ein Instrument zur Machtabsicherung der Altparteien. Indem er sich dieser verweigert, zwingt er das System, seine eigene Funktionsweise offenzulegen.

Kommentare

Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!