Gerd-Klaus Kaltenbrunner (1939-2011) war der wohl bedeutendste konservative Publizist in der zweiten Hälfte der „Bonner Republik“, einer Zeit, die heute beinahe idyllisch anmutet, die sich zwar schon mit den 68ern herumraufen musste, aber immerhin noch geprägt war von Politikern vom Kaliber eines Helmut Schmidt oder Franz Josef Strauß.

Ein Publizist zwischen Zeitgeistkritik und politischer Klarheit

Das Abendland war als Schlachtruf zwar schon aus der Mode gekommen, aber in der Substanz noch relativ intakt, auch wenn Kaltenbrunner schon 1985 scharf ins Gericht ging mit dem „Euro-Masochismus“ diverser „woker“ Vorläufer unter den jungen Intellektuellen, die sich als „parasitäre Verleumder“ über Menschenrechte am liebsten „von Leuten wie Idi Amin, Khomeini und Castro“ unterrichten ließen – und in ein- und demselben Atemzug das „Proletarierlos“ beklagten und den „Konsumterror“. Kaltenbrunner profilierte sich als Kritiker des linken Zeitgeistes und der medialen Hysterien als „Diktatur des Sensationellen“ – und fand dabei noch Resonanz bei großen Teilen des „Establishments“.

Heilige, Historie und die Grenzen katholischer Monolithen

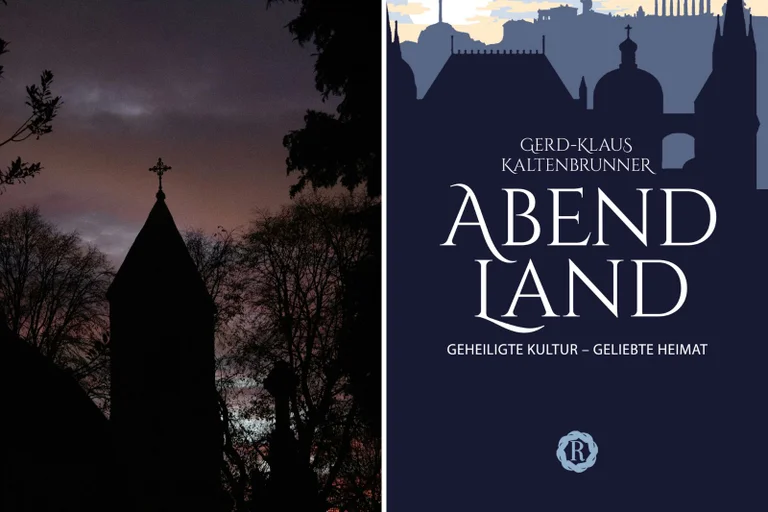

In seiner letzten Schaffensperiode wandte sich Kaltenbrunner dann mehr religiösen Themen zu. Die Aufsätze, die sein Schüler Michael Hageböck jetzt im Renovamen-Verlag unter dem Titel „Abendland“ herausgebracht hat, stammen im wesentlichen aus dieser Phase. Der Titel ist bei allem Respekt ein wenig irreführend: Die katholische Kirche ist zweifellos eine tragende Säule des Abendlandes, aber nicht in einem so ausschließlichen Sinne, wie Hageböck das anklingen lässt. Freiräume entstanden aus dem Neben- und Gegeneinander von Staat und Kirche, nicht aus einem Monopolanspruch. Unter den 35 Porträts, die den Hauptteil des Buches ausmachen, besteht eine ganze Reihe aus Viten von Heiligen, über die man – historisch gesehen – relativ wenig weiß.

Kaltenbrunner zitiert an einer Stelle den brillanten britischen Romancier Gilbert Keith Chesterton, bekannt als Erfinder von „Father Brown“: „Katholisch zu denken, heißt aber auch, sich nicht zu fürchten, in grundlegenden Dingen der gleichen Ansicht zu sein wie eine analphabetische Hirtin des fünfzehnten Jahrhunderts.“ Die Warnung vor intellektuellem Hochmut ist treffend, aber sie beseitigt nicht das Problem: Das Lob der Frömmigkeit in allen Ehren, aber ist es als literarisches Projekt wirklich fesselnd, wenn ein Autor „von der ersten bis zur letzten Zeile das Lob der jungfräulichen Gottesmutter singt.“ Keine Angst, das tut Kaltenbrunner nicht, sondern bloß einer der von ihm der Vergessenheit entrissenen Autoren, der Schwarzwälder Pfarrer und Schriftsteller Heinrich Hansjakob.

Zwischen Gebet, Geschichte und konservativer Selbstvergewisserung

Die Aufsätze sind über rund zwanzig Jahre entstanden. Da ist es durchaus legitim, immer wieder auf die christlichen Bezüge zu verweisen, wie sie die porträtierten Gestalten auszeichnen. Der Mensch ist nun einmal ein „transzendenzbegabtes Wesen“. Aber zwischen zwei Buchdeckeln gefasst, gewinnt diese „Überdosis“ zwangsläufig einen etwas repetitiven Charakter, der weltliche Aspekte ausblendet, die vielleicht ebenfalls nicht uninteressant gewesen wären, zum Beispiel bei Prinz Eugen oder Juan d’Austria. Ob Gebete langfristig tatsächlich sogar weltpolitische Großwetterlagen verändern, wollen wir dahingestellt sein lassen, ebenso, ob sich auch diverse von Kaltenbrunner hie und da vor den Vorhang gebetene Links-Katholiken die Anbetung von Konservativen verdient haben?

Freilich, als Fazit bleibt: Kaltenbrunner ist ein blendender Stilist, der auch erbauliche Texte mit Apercus, scharfen Nebenbemerkungen und überraschenden Einsichten zu würzen versteht (inklusive einer Apologie für das Vokabel erbaulich als „altehrwürdiges, vielsinniges Wort“). So wenn er das Rokoko als „Euthanasie des Barock“ bezeichnet, einen Schriftsteller der Aufklärung lobt als „Reaktionär, der auch einer sein wollte“ – oder den Apostel Paulus, weil ihm „das Christentum zu verdanken hat, dass es keine spätjüdische Sekte geblieben ist“. Zu den tragenden Säulen des Abendlandes zurück führt der Hinweis auf die Regel des Hl. Benedikt: „Ora et Labora“, gelesen als Begründung der Arbeitsethik, zum Unterschied vom konkurrierenden Prinzip der Askese.

Kommentare

Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!