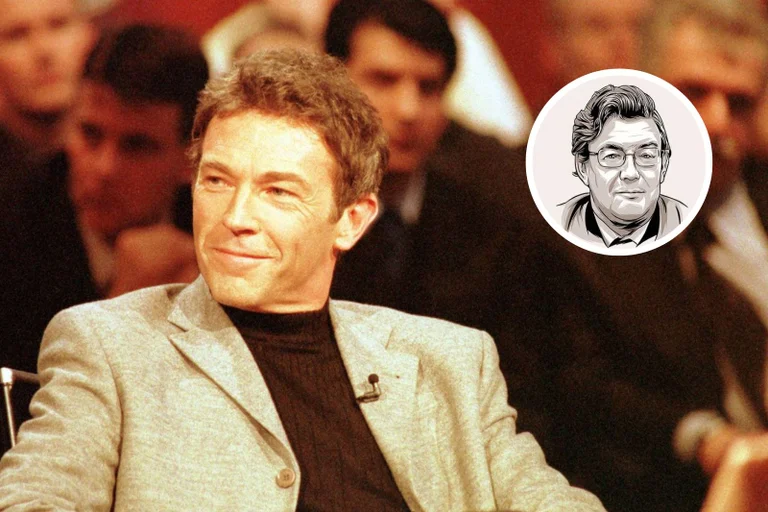

Pünktlich zum 75. Geburtstag Jörg Haiders haben zwei junge Mitarbeiterinnen des Kärntner FPÖ-Landtagsklubs mit Hilfe der Familie des verstorbenen Landeshauptmanns ein Erinnerungsbuch herausgebracht, das eine Reihe seiner Weggefährten zu Wort kommen lässt – und mit ein paar Auszügen aus den Tagebuch-Fragmenten Haiders aufwartet, die er im Jahre 2000 niedergeschrieben hat – gerade als es um die Regierungsbildung ging – insofern ein geradezu unerwartet aktueller Bezug ...

Haider und die Medien

Die Stärken des Buches liegen zweifellos nicht in der politischen Analyse, sondern im Blick auf den Menschen Jörg Haider, der nun unbestritten eine farbige Persönlichkeit mit vielen Gesichtern war, ein „ewig Suchender“ (Gerald Grosz), „neugierig wie eine Katze und aufnahmefähig wie ein Schwamm“ (so sein Lehrer Günther Winkler), ein Rebell, weil einer, „der niemals Ruhe gegeben hat“, der Politik wie Sport mit totalem rastlosen Einsatz betrieb, von seinen Marathons in mehreren Erdteilen bis zu seinen Früh bis Spät-Tourneen im Wahlkampf. Es war dieser sehr persönliche, direkte Zugang zum Wähler, der seinen Nimbus bis heute prägt. Zu seinem Erfolg verholfen haben ihm freilich nicht zuletzt seine Gegner in den Medien, die „manisch fixiert“ waren auf ihn, wie es ein Beteiligter formuliert – und hinzusetzt: „Dieser Eros des Verfolgtwerdens war sein Humus ...“ Da haben die Medien seither „gelernt“. Sie bieten Bösewichtern einfach keine Bühne mehr – und klagen über Elon Musk und das Internet, das sie aus dem Geschäft wirft.

Haider als Vollender

Das Buch will Haider Gerechtigkeit widerfahren lassen – und geht dabei doch, bewusst oder unbewusst, von einer höchst einseitigen (und dabei zweischneidigen!), sehr auf Kärntner Verhältnisse zugeschnittenen Leistungsbilanz aus. Haider hat die Liberalisierung der Wirtschaft mehr vorangetrieben als alle vermeintlichen Liberalen seiner Partei vor ihm. Die von ihm ins Amt gehievte Wende-Regierung hat die unbestritten besten Budget-Daten dieses Jahrhunderts geliefert. Doch die Errungenschaften Haiders, die hier in erster Linie vorgestellt werden, fallen fast alle in das Ressort des Sozialsprechers, als der er im Parlament begonnen hat, von Lehrlingsfreifahrten über das Nachtschicht-Schwerstarbeitergesetz bis hin zu Kinder- und Pflegeschecks. Anders ausgedrückt: Haider schloss gewisse Lücken im Betreuungsangebot, die seinem ausgeprägten Empfinden für Gerechtigkeit widersprachen. Aber insgesamt waren diese Reformen doch Teil der Ausweitung des Sozialstaates, der längst an die Grenzen der Finanzierbarkeit gestoßen war.

An diesem Punkt war Haider eben kein Überwinder, sondern ein Vollender des hergebrachten Systems, das jedem Landeshauptmann in Österreich das Privileg verleiht, mit dem Füllhorn durch das Land zu ziehen – und die Kosten auf den Finanzausgleich und den Bund zu schieben. Von den Sozialdemokraten unterschied Haider in dieser Beziehung – zu seiner Ehre sei’s gesagt – vor allem sein waches Misstrauen gegen die Institutionen, die im Rahmen der Sozialpartnerschaft ihr inzestuöses Eigenleben entfaltet hatten. Für die Vielseitigkeit Haiders spricht zweifellos auch sein hier zitierter Exkurs über die „apokalyptische Dimension“ der Umweltproblematik – beinahe schade, dass er Greta Thunberg nicht mehr kennen gelernt hat ...

Selektive Behandlung von Kontroversen

Haider war Pionier einer bahnbrechenden Entwicklung in der europäischen Parteienlandschaft. Doch mit dem einen Unterschied: Zum Unterschied von Lega, Le Pen oder AfD konnte sich Haider dabei auf eine altetablierte „Lager“-Partei stützen (auch wenn deren Strukturen ihm zum Schluss oft lästig fielen). Die politischen Weggabelungen und Kontroversen in Haiders Laufbahn werden in diesem Band eher selektiv behandelt: Über seine internationalen Aktivitäten, von den Kontakten zur Lega, dem Treffen mit Chiracs Rivalen Pasqua bis zur Schubumkehr mit den Besuchen bei Kissinger und kurz darauf Saddam Hussein, findet sich nichts. Manche Passagen strapazieren hin und wieder die Glaubwürdigkeit des aufmerksamen Lesers ein wenig. Das Märchen, das Haider einst Herrn Worm vom Profil auftischte, er habe mit Friedrich Peter gebrochen und ihm deshalb die Leviten gelesen, weil Peter bei der Koalition mit der ÖVP in Oberösterreich für sich den Posten eines Landesschulinspektors herausgeschlagen habe, ist nur für Legastheniker nachvollziehbar – denn der Pakt in Oberösterreich fand 1967 statt, der Bruch erst 1976.

Bei der berüchtigten Delegiertenversammlung von Knittelfeld 2002 und bei der Gründung des BZÖ 2005 dominiert die Lesart des „Reißwolfs“ Kurt Scheuch, mit dem Adabei Gerald Grosz – damals subversives Element der Regierungssprecher in Wien – als Nebenstimme. Ewald Stadlers Rolle bei Knittelfeld als BZÖ-Kandidat 2008 bleibt unerwähnt (nur auf einem Photo ist er zu erkennen). Scheuch beschreibt die von ihm so medienwirksam zerrissene Abmachung mit Susanne Riess-Passer plastisch als „Knebelvertrag“ für die Funktionäre. Sein Wort in Gottes Ohr – wenn ein paar Hundert Funktionäre, entsandt von ein paar Tausend Aktivisten, sich als „Basis“ aufspielen und für eine Million Wähler sprechen wollen, müsste man über die Oligarchien der Kammern und Gewerkschaften erst recht den Mantel des Schweigens breiten.

Was unterbelichtet bleibt

Erstaunlich verhalten und „politisch korrekt“ argumentieren die Autorinnen hingegen bei dem Sager von der „ordentlichen Beschäftigungspolitik“ des Dritten Reiches, der als Anlass zu Haiders Abwahl als Landeshauptmann 1991 herhalten musste. Seine Witwe meint rückblickend, sie habe sich sehr über diesen Vergleich gewundert, der ihrem Mann so gar nicht entsprochen habe – da lag Hugo Portisch wohl näher an der Wahrheit, der damals schon darauf hinwies, diese Sicht der Dinge sei noch zu Kreiskys Zeiten ganz einfach communis opinio gewesen. Communis opinio war ebenso sehr auch der Respekt vor der Kriegsgeneration (inklusive der Dienstzeiten in der Waffen-SS, die für die Pension angerechnet wurden). Doch diese Komponente der Haider’schen Exkurse in die „Vergangenheitsbewältigung“ bleibt unterbelichtet. Auch die „Waldheim-Affäre“ wird en passant bloß als Beginn eines „sensibleren“ Umgangs mit der Geschichte gewürdigt (und fälschlich als Symptom einer „strauchelnden“ ÖVP eingeordnet).

Richtig ist der Hinweis, die Forderungen des berühmt-berüchtigten Volksbegehrens „Österreich zuerst“ 1993 fänden sich genauso auch in den Formulierungen der Mitbewerber. Unterschlagen wird dabei jedoch – genauso wie inzwischen auch von der Gegenseite meist schamhaft verschwiegen – dass die Regierung (und Heinz Fischer höchstpersönlich) ja einen gemeinsam mit der FPÖ zu erstellenden Gesetzesentwurf anpeilten – aber Haider nicht darauf einging, weil er auf den Mobilisierungsschub eines Volksbegehrens nicht verzichten wollte. Zur Kehrtwende in der Frage der EU-Mitgliedschaft steuert Albrecht Rothacher, damals im Gefolge des EU-Botschafters Pirzio-Biroli in Österreich tätig, ein sehr plausibles Zitat bei. Haider erklärte seine Haltung ganz entwaffnend: „Warum soll ich dem Vranitzky einen Gefallen tun, wenn er uns weiter ausgrenzt?“ – und damit zugleich die Nein-Stimmen den Grünen überlassen, die an ihr damalige Votum inzwischen auch nur mehr ungern erinnert werden (zugegeben, wer konnte denn 1994 auch ahnen, dass ihnen ein Vierteljahrhundert später eine Van der Leyen in den Schoß fallen würde?).

Haiders Tagebuchaufzeichnungen

Neuland beschreitet das Buch mit den Tagebuchaufzeichnungen Haiders vom Februar 2000, die vor allem unter zwei Gesichtspunkten interessant sind: Zum einen geht daraus hervor, dass die Ablehnung von Spitzenkandidat Thomas Prinzhorn als Minister durch Bundespräsident Klestil vermutlich doch mehr war als eine Inszenierung. Zumindest sorgte die Nominierung Karlheinz Grassers an seiner Stelle für Unmut im Klub. Unter dem 3. Februar 2000 heißt es dazu im Tagebuch: „Da platzt mir der Kragen. Ich frage die Truppe, ob sie noch dicht sind! Habe kein Verständnis für dieses kindische Beleidigtsein.“ Man ist versucht zu sagen: Wie recht er doch hatte (und hat)! Vielleicht war es zuviel erwartet, dass es Haider wenigstens selbst gegeben gewesen wäre, in diesem Sinne über seinen eigenen Schatten zu springen. Denn schon damals beklagte er seinen eigenen Rückzug mit einem bitteren: „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan ... Auch Claudia merkt schon, daß ich bedrückt bin.“ Zwei Wochen später machte er mit seinem Rücktritt als Obmann ernst – und schrieb: „Wenn es notwendig ist, bin ich in ein paar Jahren die Revue als Kanzlerkandidat. Vielleicht aber läuft unsere Regierungsarbeit so gut, daß man mich nicht mehr braucht. Auch gut.“ Sehr enthusiastisch klang das nicht.

Peter Westenthaler meinte im Vorjahr, ohne Knittelfeld würde die FPÖ jetzt noch regieren. Denn die Regierungsarbeit lief gut – nur für Haider war dabei keine tragende Rolle vorgesehen. Das Menschlich-Allzumenschliche, das in diesem Buch so gut zur Geltung gebracht wird, forderte seinen Tribut.

Jörg Haider. Visionäre und politischer Rebell: Spuren eines Systembrechers (Graz 2025), Daniela Fürstauer-Schmölzer & Sabrina Staudacher, 253 Seiten, Stocher-Verlag ISBN 978-3-7020-2283-9. Hier bestellen: https://www.freilich-magazin.com/shop

Kommentare

Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!