Israel-Fatigue: Wie die Debatte um Fuentes und Co. neue Handlungsräume eröffnet

In den USA verschärft sich der Konflikt innerhalb der Republikanischen Partei: Eine junge, israelkritische Basis stellt sich offen gegen die alte Garde der Partei und deren zionistische Ausrichtung. Bruno Wolters sieht darin ein Menetekel für den kommenden Epochenwandel – auch in Deutschland.

Auf der anderen Seite des großen Teichs brodelt es im konservativen und rechten Lager, denn in der Republikanischen Partei und ihrem Umfeld wird vermehrt über ein Thema gestritten: Israel und seinen Einfluss auf die US-Politik. Bis vor Kurzem war dieses Thema in der US-amerikanischen Politik – genauso wie in Deutschland – tabu. Nur ganz Mutige und Exzentriker nahmen sich dieser heiligen Kuh des GOP-Establishments und der zionistischen Evangelikalen an. Die Folge war, dass sie zwar am Rande der Gesellschaft eine Nische fanden, in dieser aber auch eingeschlossen blieben.

In letzter Zeit traf dies vor allem auf den quirligen und extrovertierten Nick Fuentes aus Chicago zu. Der 27-Jährige begann vor etwa zehn Jahren mit eigenen Livestreams und Kommentaren. Schon zu Beginn seiner digitalen Karriere wurde er – laut seiner Darstellung im Podcast des US-Journalisten Tucker Carlson – von anderen Gatekeepern wie dem US-amerikanischen Juden Ben Shapiro aus offiziellen Plattformen des GOP-Vorfelds verdrängt und als Antisemit bezeichnet. Die Konsequenzen hätten nicht extremer sein können: Fuentes hat sich seitdem zu einer der prägendsten Figuren der Zoomer-Generation im englischsprachigen Raum entwickelt. Er hat etwas erreicht, das bisher nur wenigen gelang – er ist ein Agenda-Setter geworden.

Vom Troll zum Internetstar

Dabei hat er sich vor allem als radikales, eklektisches Sprachrohr einer politischen Strömung im Sinne der „America-First“-Bewegung hervorgetan und – typisch für seine Generation – einen Panzer aus Ironie und Sarkasmus um sich aufgebaut. So kann der Internetstar für Außenstehende völlig verrückt und wirr wirken, wenn er sich an einem Tag positiv über Hitler äußert, um sich am nächsten Tag als Fan von Stalin zu outen. Es gehört zum Phänomen Fuentes, dass man im undurchsichtigen Dickicht der Internet-Insider, Witze und bewussten „Trigger“ nie weiß, ob er das ernst meint oder einfach nur salopp dahersagt, um vor allem die Gegenseite zu provozieren.

Das ist ihm beispielsweise mit der Aussage „Your Body, My Choice“ gelungen, mit der Fuentes nach dem Wahlsieg Trumps vor einem Jahr Linke und Liberale bis zur Weißglut trieb. Er persiflierte damit den Slogan der Pro-Choice-Bewegung „My Body, My Choice“ und intendierte, dass unter den Republikanern die Abtreibungsgesetze weiter verschärft würden. Seine Gegner haben diesen Köder geschluckt – und ihm damit erneut Reichweite und Aufmerksamkeit verschafft. Er kann aber auch anders: Während der ersten Trump-Periode hat er für einen seriöseren Auftritt geworben und gefordert, das Thema Israel oder Juden eher zu vermeiden, um keinen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Auch Fuentes' zeitweilige Zusammenarbeit mit dem afroamerikanischen Rapper Kanye West, der mit antijüdischen Aussagen und affirmativen Bemerkungen auf Hitler und den Nationalsozialismus schockierte, erregte große Aufmerksamkeit. Mittlerweile hat sich Kanye davon distanziert und sich dafür entschuldigt.

Man sieht: Fuentes ist schillernd und erratisch. Nach diesem Muster hat sich Fuentes in den letzten Jahren vom Rand ins Zentrum vorgearbeitet.

Parteielite gegen Basis

Während man als Außenstehender nie sicher über Fuentes’ politische Linie sein kann, gibt es in seinem politischen Handeln und seinen Kommentaren jedoch einen roten Faden: die Israelkritik und die Bekämpfung von NGOs und Lobbyorganisationen, die seiner Ansicht nach zuungunsten der USA in die Politik seines Heimatlandes eingreifen, um eine pro-israelische Politik im Weißen Haus und im Pentagon durchzusetzen – vor allem, indem sie dabei auf finanzielle Mittel zurückgreifen. Ein Fakt, der anhand solcher Organisationen wie AIPAC, die pro-israelische Kandidaten mit großen Spenden im Wahlkampf unterstützen, oder anhand der Aussagen Trumps, der sich in Israel damit brüstete, von der US-israelischen „Megadonatorin“ Miriam Adelson mit besonders großen Summen unterstützt worden zu sein, nicht von der Hand zu weisen ist.

Fuentes hat diese Kritik nicht erfunden und ist nicht der Erste, der sich vor allem mit Angriffen auf die genannten Organisationen und Personenkreise einen Namen gemacht hat. Der Zoomer wandelt dabei auf Pfaden, die beispielsweise ein Pat Buchanan in den 1990er- und 2000er-Jahren bereits ausreizte – der Unterschied ist jedoch, dass Fuentes sich durch das Internet eine gewisse Sichtbarkeit bewahren konnte, um Handlungsspielraum zu erhalten. Buchanan wurde währenddessen an den analogen Rand und in die Unsichtbarkeit gedrängt – etwa durch Störungen seiner öffentlichen Auftritte durch die radikale jüdische Organisation Betar, die ihn auf offener Bühne als Rassisten und Antisemiten beschimpfte.

Cancel Culture gegen Israelkritiker

Solche Methoden musste auch Fuentes ertragen, wobei diese im digitalen Raum vor allem über Deplatforming, Profilsperren und Ähnliches versucht wurden, sodass er seine Live-Sendungen auf Außenseiter-Plattformen betreiben musste. Zeitweise durfte er nicht einmal mehr per Flugzeug reisen. Man vermied Diskussionen mit ihm und behandelte ihn quasi als Außenseiter, der bei den großen offiziellen Plattformen der Republikaner und ihres Umfelds gar nicht existiert. Fuentes brachte indessen mit seinen „Groypern“ die Auseinandersetzung zur Gegenseite, indem seine Fans und Unterstützer kritische Fragen im Sinne Fuentes’ auf offiziellen Veranstaltungen der Republikaner oder TPUSA stellten.

Vor allem Charlie Kirk, der ermordete Frontmann von TPUSA, stand im Fokus von Fuentes und seinen Anhängern. Nach und nach entwickelte sich um Fuentes eine riesige Fanbasis, die vor allem jüngere, rechtsgerichtete Menschen begeisterte. Aber nicht nur Fans, sondern auch Feinde. So gab es im Dezember 2024 einen Attentatsversuch, als ein jüngerer Mann mit Armbrust und geladener Pistole den Wohnort von Fuentes besuchte, um ihn zu töten. Der Attentäter, der zuvor bereits mehrere Menschen aus seinem persönlichen Umfeld getötet hatte, wurde nach dem Besuch von Fuentes, der den Mann nicht in sein Wohnhaus ließ, von der Polizei gestellt und getötet.

Der Exzentriker Fuentes kann dabei auf eine Grundstimmung in der Bevölkerung zählen, die sich sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite immer stärker entwickelt hat – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Gemeint ist eine gewisse Israel-Müdigkeit, die sich vor allem in Desinteresse, wenn nicht sogar in aktiver Ablehnung und Bekämpfung des israelischen Staates äußert. Während auf linker und liberaler Seite vor allem der Nahostkonflikt als Katalysator für eine immer größer werdende Skepsis, Kritik und Ablehnung sorgte – sei es an der Basis oder an der Spitze (so versagte Ex-Präsident Biden den Israelis größere Sprengköpfe, die Trump später jedoch lieferte) –, war es auf der rechten Seite die bereits vorhandene Grundstimmung, dass eine „America-First“-Politik zwangsläufig mit der von der traditionellen republikanischen Parteielite betriebenen Israel-Politik in Konflikt treten würde.

Die Jugend begehrt auf

Das lässt sich auch in Zahlen ablesen: Jüngere GOP-Wähler – von den Zoomern bis zu den Millennials – favorisieren einen „America-First“- bzw. „MAGA“-Ansatz, während vor allem die Babyboomer-Generation den Ansatz der traditionellen Parteielite (also eine „Israel-First“-Politik) bevorzugt. Man sieht: Es ist eine Generationenfrage. Die Jüngeren entziehen sich – vor allem durch das Internet mit seinen anarchischen Zügen und endlosen Informationsquellen – dem gewünschten Koordinatensystem der gesellschaftlichen Elite. In Deutschland, wo die jüngere Bevölkerung meist Englisch spricht und versteht, können diese Diskussionen im angelsächsischen Raum problemlos nachverfolgt werden.

Das ist durchaus verständlich, wenn man die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre in den USA bedenkt: Die Häuserpreise explodieren, die innere Sicherheit ist durch die Fragmentierung der multiethnischen Gesellschaft immer mehr gefährdet, und selbst ein akademischer Abschluss sichert auf dem Arbeitsmarkt kein gutes Einkommen mehr. Wüstenkonflikte und die radikale Politik Netanjahus, einen Großisrael aufzubauen, rücken damit in weite Ferne. Es sind eher Fragen wie „Für Israel ist Geld da, aber nicht für die US-Katastrophenhilfe?” die Wut erzeugen. Oder auch die leise Vermutung, dass es keinen US-Governmentshutdown wegen der hohen US-Staatsschulden geben würde, wenn Israel zur gleichen Zeit eine große finanzielle Zahlung aus Washington für ihren Krieg gebraucht hätte. Man wählt Trump, weil man Massenabschiebungen will, bekommt aber stattdessen mehr Waffenlieferungen nach Israel – das verstehen immer weniger Menschen.

Dabei überrascht es nicht, dass die Parteielite und ihre angeschlossenen Spender und Unterstützer diese Entwicklung einer immer größer werdenden israelkritischen und -feindlichen Basis kritisch sehen – vor allem, da Fuentes nicht mehr zu umgehen ist und immer mehr größere Akteure wie der bereits angesprochene Carlson israelkritischere Töne und Positionen einnehmen. Das Thema ist nicht mehr mit moralischen Anklagen des „Antisemitismus“ oder mit beschwörenden Formeln wie „Israel ist unser bester Verbündeter“ einzufangen. Die Politik Trumps, der vor allem aus migrations-, wirtschafts- und innenpolitischen Motiven gewählt wurde, nun aber außenpolitisch disruptiv handelt, wirkt dabei wie ein Brandbeschleuniger unter der Basis – und sorgt so natürlich für weiteren Zulauf zu Fuentes, Carlson und Co.

Dementsprechend läuft aktuell eine große Kampagne, an der sich Akteure wie Shapiro, der jüdische Kongressabgeordnete Randy Fine und der politische Kommentator Mark Levin beteiligen. Sie fordern offiziell, das zu wiederholen, was man mit Buchanan getan hat, und fordern die größtmögliche Distanz zu Akteuren wie Fuentes oder Carlson. Dabei greifen sie auch zu absurden Verzerrungen und Desinformationen – etwa der Behauptung, die Bürgermeisterwahl in New York City sei vor allem wegen Carlson und Fuentes verloren gegangen, da diese die Wählerbasis gespalten hätten. Eine absurde Behauptung, bedenkt man, dass die Republikaner in der Millionenmetropole strukturell nie große Chancen hatten. Oder man wirft ihnen vor, von der Ölmonarchie Katar am Persischen Golf finanziert zu werden, um die USA von innen zu zerstören. Natürlich alles ohne Belege.

Auch in Deutschland wird nun diskutiert

Wie wird das wohl ausgehen? Schwer zu sagen. Die eine Seite verfügt vor allem über finanzielles Kapital, das den Aufbau von Strukturen und die Kontrolle einiger Plattformen ermöglicht hat. Die andere Seite hat die überschießende Energie der Jugend und das intellektuelle Schattenkapital. Während die einen auf die alten Götter – also ein starkes US-Imperium, das zugunsten Israels intervenieren kann – anstoßen, tun es die anderen auf bessere Zeiten, in denen Israel nicht mehr der Fixpunkt der Politik an der US-Ostküste ist. Vor allem mit dem Ausscheiden der Babyboomer von der politischen Bühne könnten sich die Fronten zugunsten der eher israelkritischen Positionen verschieben. Doch das ist Zukunftsmusik, die sich erst in ein oder zwei Jahrzehnten entscheiden wird. Was aber auf jeden Fall passieren wird: Der Konflikt wird nicht mehr friedlich beiseitegelegt werden. Dafür ist es zu spät.

Für die Sprengkraft des Konflikts spricht auch, dass die liberalen, westlich orientierten Akteure – also die kontinentalen Pendants zur traditionellen GOP-Parteielite mit den entsprechenden Kontakten zu dieser sowie zu angeschlossenen Organisationen und Personenkreisen – im Gleichschritt und mit ähnlichen Vorwürfen zum Großangriff auf Fuentes, Tucker und Co. geblasen haben. Innerhalb weniger Tage haben die im westlich verankerten Spektrum angesiedelten Plattformen Nius, Apollo News und die konservative Wochenzeitung Junge Freiheit die ersten journalistischen Angriffe gestartet – und dabei mit den erwartbaren Keulen wie Antisemitismusvorwürfen und düsteren Bildern aufgewartet. Apollo schrieb theatralisch: „Ein Gift ist zurück.“

Hinter diesen Schritten steckt die Angst, die Diskurshoheit in einer Zeit zu verlieren, in der nicht-linke Parteien immer mehr Zuspruch erhalten und reale Machtchancen bekommen. Das mag hysterisch erscheinen, doch die rechtspopulistischen Versuche einer Meloni oder eines Wilders werden immer offensichtlicher. Man lässt sich – wie Trump – für eine Kehrtwende in der Migrationspolitik wählen, um dann aber nur außenpolitische Pfähle und Pflöcke in den Boden zu rammen – und dabei fast immer im Sinne Israels. Für Wilders war diese Politik auch ein Grund, warum er die Wahlen letzte Woche verlor. Die Wähler wünschen sich eine disruptive Politik im Inneren, nicht im Äußeren.

Die Staatsräson in der Kritik

Denn selbst für den unpolitischen Politikbeobachter werden die Widersprüche immer sichtbarer. Der israelische Genozidversuch im Gazastreifen wird angesichts der Bilder immer offensichtlicher, die kriegerische Politik Netanjahus immer wilder und unberechenbarer, und die bisherigen Narrative – etwa, dass Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten den Kulturkampf gegen den „Islam“ führe – immer unglaubwürdiger. Schließlich wurde das säkular orientierte Regime um Assad in Syrien, das erfolgreich den Islamischen Staat bekämpfte, aber strukturell anti-israelisch eingestellt war, ohne in aktive Schritte gegen Tel Aviv verwickelt zu sein, vor allem durch Aktionen Israels im letzten Dezember geschwächt – nur um dann durch eine islamistische Herrschaft eines Al-Qaida-Terroristen ersetzt zu werden. Ganz zu schweigen davon, dass es Ermittlungen gegen Berater im engsten Kreis Netanjahus gibt, die der Bestechung durch Katar verdächtigt werden.

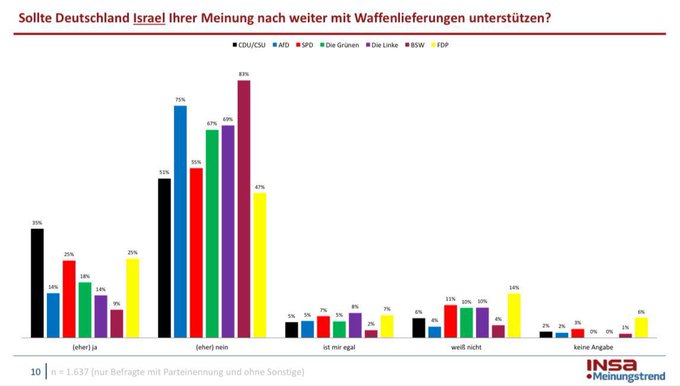

Die hier bestehende Grundstimmung, die sich zunehmend in Desinteresse gegenüber einer proaktiven israelfeundlichen Politik, wenn nicht sogar in einer israelkritischen Haltung manifestiert, ist vor allem unter AfD-Wählern verbreitet, wie eine FREILICH-Analyse zeigte. Der typische AfD-Wähler hat kein Interesse daran, Israel mit Waffen zu beliefern oder den dortigen Krieg zu befeuern. Er setzt vor allem auf Diplomatie. Er ist keinesfalls strikt proisraelisch eingestellt. Diese Einstellung ist vor allem im Parteimittelbau und an der Führungsspitze – mit wenigen Ausnahmen – kaum vorzufinden. Im Gegenteil: Manche AfD-Politiker machen mit ihrer parlamentarischen Arbeit, die sich oftmals um Israel dreht, keinen Hehl daraus, wie sie zu diesem Thema stehen.

Wir haben also ähnliche Verhältnisse wie in den USA: eine Funktionselite in Partei und Medienvorfeld, die strikt an einer pro-israelischen Linie orientiert und interessiert ist, während Basis und jüngere Mitglieder wenig Interesse daran haben, die merkelsche Staatsräson fortzuführen. Die Ablehnung oder das Desinteresse der Kritiker wird aber – genau wie in den USA – von den pro-israelischen Akteuren aktuell vor allem als Antisemitismus oder Nationalsozialismus geframet.

Dies ist ein typischer Versuch, der die Verzweiflung in eben jenem Lager zeigt. Im Rückzugsgefecht gegenüber der Basis versprechen nur noch moralische Angriffe eine gewisse Effektivität. Die zweifache Moralisierung der Thematik – erstens die Schwarz-Weiß-Darstellung des Nahostkonflikts („zivilisierter Westen gegen Steinzeitislamisten“) und zweitens die moralische Verdammung der Kritiker als Antisemiten – geht immer mehr ins Leere. Genauso wie beim Umgang mit der AfD seitens des Establishments haben westlich orientierte Akteure bisher keine passende Antwort finden können. Zunächst wird man ignoriert, dann als Antisemit, Nazi oder Rassist bezeichnet und schließlich gecancelt und aktiv bekämpft.

Konflikt ist nicht mehr vermeidbar

Wir befinden uns jetzt – in den USA wie in Europa – in der letzten Phase des offenen Konflikts. Erste Entwicklungen, wie ein informeller Maulkorb für einen AfD-Bundestagsabgeordneten nach einer israelkritischen Rede, sind erste Hinweise darauf, dass man hier Nägel mit Köpfen machen will. Die Tatsache, dass von der Mitte mit der Regierungsbeteiligung zumindest in Andeutungen gewunken wird, da die AfD aufgrund ihrer Stärke durch den Wähler letztlich eingerahmt werden muss, sofern man sie nicht verbieten will, lässt vermuten, dass die Brandmauer zwischen Union und AfD künftig innerhalb der AfD selbst zu vermeintlich rechtsextremen, also vor allem israelkritischen Akteuren gezogen wird.

Ob letztere dabei eine Chance auf den Sieg haben werden – wie es den Akteuren Fuentes oder Carlson in den USA gelungen ist, die aufgrund ihres Gewichts nur noch mit radikalsten Mitteln wie politischem Mord beseitigt werden könnten – wird sich zeigen. Anders als in den USA hat sich im deutschsprachigen Raum bisher noch kein Akteur zu einer Fuentes-ähnlichen Figur entwickelt. Im Gegenteil: Manche Figuren wie Martin Sellner haben zu diesem Thema aktives Diskurspolicing betrieben und versucht, den Nahostkonflikt von der Agenda zu streichen, um den remigrationsmaximalistischen Ansatz, der alle Strömungen benötigt, nicht zu gefährden.

Debatte könnte neuen Spielraum bringen

Sicher ist jedoch: Das westliche Narrativ und das Moralkorsett – also Israel als Staatsräson, das Verbot der Israelkritik und mehr – wanken. Das zeigen, wie gesagt, die demografischen Daten und Umfragen. Dabei sind die von israelkritischer Seite geforderten Lösungen nicht extrem oder radikal. Niemand fordert die Vernichtung des israelischen Staates oder befürwortet islamistische Terrororganisationen. Die liberale US-Journalistin Ana Kasparian sprach von einem „Decoupling“, also einem Entkoppeln: Die Israelis machen ihr Ding, wir machen unseres. Beziehungen werden auf Augenhöhe geführt, es gibt keine Bittstellerposition, kein Machtgefälle, keine Einmischung in die Politik des anderen. Das ist auch kein Angriff auf das Existenzrecht Israels.

Das könnte, denke ich, ein sinnvoller Ansatz sein. Ob die westlich orientierten Akteure dazu bereit sind, wird sich zeigen. Wahrscheinlich nicht, denn beim Thema Israel denken sie selbst nur in Schwarz-Weiß-Kategorien – obwohl sie das den anderen immer vorwerfen. Zu wünschen wäre es aber, denn es könnten sich neue Spielräume ergeben, vor allem innenpolitisch. Der Vorwurf Sellners, der Fokus auf Israel würde den Kritikern aus dem multipolaren Spektrum nur das Wesentliche – die Überfremdung – aus den Augen fallen lassen, ist andersherum richtig: Es sind die transatlantischen Eliten, die Außenpolitik vor Innenpolitik stellen.

Das ist eben der Rechtspopulismus, den Trump am besten verkörpert. Während die Mauer zu Mexiko nie gebaut wurde und die angestrebten Abschiebungszahlen nie erreicht wurden, war und ist man außenpolitisch ein Wrecking Ball. Es muss andersherum sein – und darum ist das Thema wichtig. Nicht die multipolaren, prodeutschen Akteure müssen aufhören, „über Israel zu reden“, sondern die andere Seite. Das könnte tatsächlich den Spielraum für eine Kehrtwende in der Migrationspraxis erhöhen. Möglicherweise könnte die Israel-Fatigue erst zur Grundlage für eine innenpolitische Wende werden.

Selbstverständlich kann man die Aussagen Fuentes’, die je nach Tageslaune und Thema oftmals grenzüberschreitend, beleidigend oder schlichtweg niveaulos und manchmal auf strafwürdig sind, missbilligen und sich diese innerhalb des politischen Lagers nicht wünschen. Und sicherlich gibt es auch einige Sprüche des Zoomers aus Chicago, die letztendlich faktisch falsch sind. Genauso sind seine „Groyper” nicht immer die sympathischsten Menschen. Teilweise kann man hier auch sektenhaftes Verhalten beobachten. Die Kritik und diese Punkte kann man aber immer auf der inhaltlichen Ebene durch bessere Argumente und Fakten aufzeigen, nicht durch eine moralische Inquisition und Verdrängung nach außen durch Deplatforming und Ähnliches. Das hat weder bei der AfD noch am Anfang von Fuentes' Karriere etwas geholfen. Es ist Zeit, sich dem Thema endlich inhaltlich zu stellen – ohne formale Ablenkungen!