In politischen Reden, Medienkommentaren und öffentlichen Kampagnen taucht in den vergangenen Monaten immer häufiger ein bestimmter Ausdruck auf: „Unsere Demokratie“. Was auf den ersten Blick harmlos klingt – wie eine Bekräftigung gemeinsamer Werte – entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als sprachpolitisches Instrument mit ausgrenzender Wirkung. Was ist also mit „Unserer Demokratie“ gemeint – und wer hat unsere Demokratie wirklich „erfunden“?

In zahlreichen Bundes- und Landesinitiativen heißt es etwa: „Unsere Demokratie braucht Engagement!“ oder „Unsere Demokratie verteidigen – gegen Extremismus!“. Politiker sprechen davon, „Unsere Demokratie gegen Hass und Hetze zu schützen“ – meist mit Blick auf bestimmte politische Gruppierungen, selten auf systemische oder wirtschaftliche Machtverhältnisse. Medienprojekte und NGO-Programme laufen unter Titeln wie „Stark für unsere Demokratie“ oder „Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen“.

Ein Begriff, der Zugehörigkeit definiert – und andere ausschließt

Wer von „Unserer Demokratie“ spricht, beansprucht in der Regel, auf der Seite derjenigen zu stehen, die „die Demokratie“ richtig verstehen und verteidigen. Doch damit ist zugleich gesagt: Es gibt auch andere, die nicht dazugehören – Menschen, Parteien oder Bewegungen, die angeblich gegen „unsere“ Ordnung stehen.

Diese rhetorische Grenzziehung ist subtil, aber wirkungsvoll: Der Ausdruck suggeriert eine moralische Eigentümerschaft: Demokratie gehört dem „Wir“, das gerade spricht – und nicht den anderen. Dabei ist die Demokratie ihrem Wesen nach kein Besitz, sondern eine gemeinsame, stets umkämpfte Ordnung, die allen Staatsbürgern zusteht, auch jenen mit unbequemen oder kontroversen Ansichten. Die Betonung liegt dabei auf Staatsbürger und eben nicht auf „alle, die eben da sind“ (Merkel).

Der paradoxe Effekt – Einheit statt Vielfalt

Nun ist gerade die Vielfalt ausgerechnet von den Kreisen vielbeschworen, die regelmäßig von „Unsere Demokratie“ sprechen. Dabei war Demokratie ursprünglich ein Verfahren, keine Glaubensgemeinschaft. Demokratie lebt vom Streit, von Dissens, von der Möglichkeit, dass Minderheiten zur Mehrheit werden können – wie man an aktuellen Wahlergebnissen recht deutlich sieht.

Das Wortpaar „Unsere Demokratie“ aber verwandelt dieses offene Prinzip in eine identitäre Formel: Demokratie wird zum Symbol einer politischen Haltung, die gegen „die anderen“ verteidigt werden muss – statt als gemeinsamer Rahmen für alle zu gelten. So entsteht ein paradoxer Effekt: Im Namen der Demokratie wird demokratische Vielfalt begrenzt.

Politische Instrumentalisierung und moralische Selbstvergewisserung

Die Argumentation des polit-medialen Komplexes gerät dabei immer mehr in die Defensive, immer mehr Staatsbürger wenden sich von den Herrschenden ab. Die häufige Verwendung von „Unserer Demokratie“ wird da zum moralischen Schutzschild für bestehende Machtverhältnisse, um Loyalität einzufordern und Abweichung zu markieren.

Wer Kritik an bestimmten Institutionen, an EU-Politik, Migration, Klimastrategien oder Medienstrukturen (ÖRR) äußert, läuft Gefahr, als Gegner „Unserer Demokratie“ etikettiert zu werden – selbst wenn er demokratische Verfahren gerade stärken möchte. Nur wer sich innerhalb bestimmter normativer Grenzen bewegt, darf sich Teil von „Unserer Demokratie“ nennen. Wer diese Grenzen hinterfragt, wird rasch als „demokratiefeindlich“ abgestempelt. Und das werden immer mehr: Coronamaßnahmen-Kritiker, AfD-Mitglieder, Trump-Anhänger, Klimaskeptiker, Burschenschafter u. v. m.

Wie, auch Burschenschafter?

Gerade Burschenschafter als undemokratisch zu stigmatisieren, ist dabei ein Widerspruch par excellence! Warum? Ganz einfach: Hätten sich Burschenschafter im 19. Jahrhundert nicht so vehement für die Demokratie eingesetzt, könnte heute keiner von „Unserer Demokratie“ faseln. Denn Meinungs- und Vereinigungsfreiheit wurde erstmals von uns Burschenschaftern gefordert und erstritten.

Das erste gesamtdeutsche Parlament, das Frankfurter Paulskirchenparlament, wird auch Burschenschafterparlament genannt, da mehr als ein Drittel der Parlamentarier Burschenschafter waren. Das dürfte gerade linken Politikern nicht geläufig sein, weiß ja eine durchschnittliche Grünenpolitikerin nicht einmal, wer Bismarck war (erinnert sei an Emilia Fester).

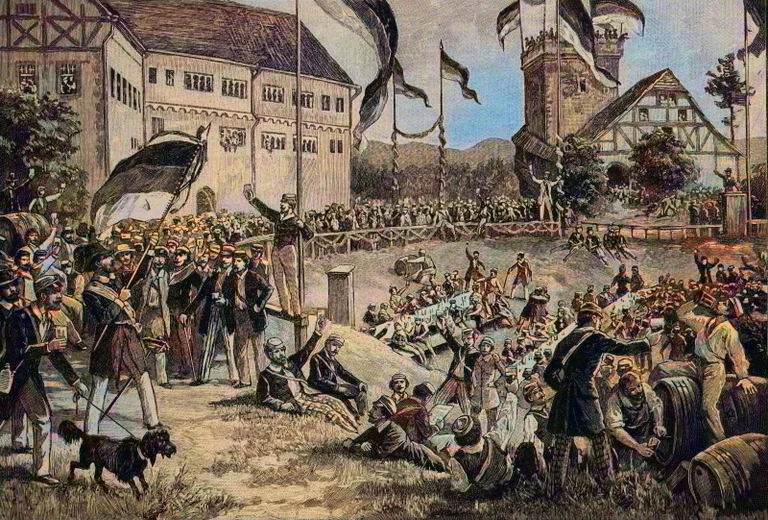

Die Beschlüsse des Wartburgfestes von 1817

Im Oktober 1817, anlässlich des Wartburgfestes bei Eisenach, formulierten Burschenschafter nämlich erstmals ein konstitutionell-freiheitliches Programm, das die Idee eines vereinten und freiheitlichen deutschen Nationalstaates begründete. Die „Grundsätze und Beschlüsse des achtzehnten Oktobers 1817“ bildeten einen Meilenstein in der Entwicklung des deutschen National- und Verfassungsstaates. Sie umfassten vier zentrale Anliegen: die politische Einheit Deutschlands, die Verankerung von Menschen- und Bürgerrechten, soziale Reformen wie die Bauernbefreiung und die allgemeine Wehrpflicht sowie wirtschaftliche Freizügigkeit und Gewerbefreiheit.

Wortgleich in Verfassungen übernommen

Diese Grundsätze fanden in den folgenden Jahrzehnten – mitunter wortgleich – immer wieder Eingang in die verfassungspolitische Entwicklung Deutschlands – zunächst in die Frankfurter Reichsverfassung von 1849, später in die Weimarer Reichsverfassung von 1919 und schließlich in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland von 1949.

Die Burschenschafter von 1817 können daher völlig zurecht als Wegbereiter des modernen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates gelten – oder für das, was Mainstreampolitiker ansatzweise für „Unsere Demokratie“ halten. Insgesamt zeigen die „Grundsätze und Beschlüsse des Wartburgfestes“, wie weit die politischen und gesellschaftlichen Ideen der frühen deutschen Nationalbewegung ihrer Zeit voraus waren. Viele ihrer Forderungen – von der Freiheit der Person über die Gleichheit vor dem Gesetz bis hin zur Meinungsfreiheit – bilden heute tragende Säulen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Wer hat unsere Demokratie also erfunden?

Bei der Frage „Wer hat es erfunden?“ mag man zuerst an eine PR-Kampagne eines Schweizer Hustenbonbons denken, aber wer die Frage präzisiert und danach fragt, wer die ersten demokratischen Strukturen in Deutschland erkämpft hat, kommt nicht an den Burschenschaften vorbei.

Trotzdem werden Burschenschaften regelmäßig als extremistisch, demokratiefeindlich, sogar undemokratisch gebrandmarkt – von den gleichen Kräften, die gerne von „Unsere Demokratie“ sprechen. Und nicht wenige glauben den bisherigen Gralshütern der Meinungs- und Deutungshoheit. Das muss ein Ende haben, genauso, wie man denjenigen den Spiegel vorhalten muss, die stets „Unsere Demokratie“ bemühen!

Demokratie wirklich stärken!

Der Ausdruck „Unsere Demokratie“ mag – falls man bei einigen Naivität unterstellen möchte – gut gemeint sein, doch er verengt den Blick auf das Gemeinsame und verwandelt Demokratie in ein Besitzobjekt. Sprache formt Bewusstsein – und wer Demokratie wirklich stärken will, sollte sie nicht als exklusives Gut beanspruchen, sondern als offenen, streitbaren Raum, der niemandem gehört, aber allen verpflichtet ist. So haben es unsere burschenschaftlichen Altvorderen schon gesehen und so sehen wir es heute immer noch. Wir Burschenschafter sind die echten Demokraten!

Kommentare

Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!